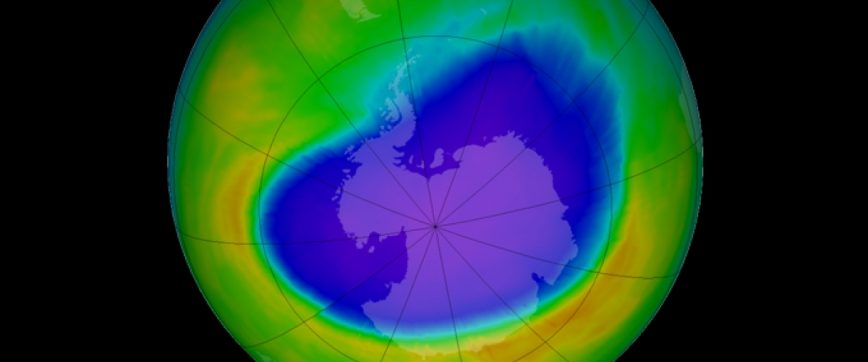

“La couche d’ozone guérit”, déclarait Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, le mardi 16 septembre 2025. Selon le dernier bulletin de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), le trou observé depuis les années 1980, au-dessus de l'Antarctique, est voué à complètement disparaître vers 2066.

Cette “bonne nouvelle” est le fruit d’une coopération internationale depuis plus de quarante ans. Une histoire complexe qui interroge sur l’avenir de la solidarité, de la vigilance scientifique et de l’engagement industriel de nos clients.

Une régulation internationale pour un objectif commun :

En 1985, les chercheurs Mario José Molina et Sherwood Rowland identifient plusieurs Substances Appauvrissant la Couche d’Ozone (SAO), comme les Chlorofluorocarbures (CFC), et ses substituts, les Hydrochlorofluorocarbures (HCF), ainsi que le tétrachlorure de carbone, le trichloroéthane, le bromométhane (ou bromure de méthyle), les hydrobromofluorocarbures (HBFC). Elles sont des molécules chlorées et bromées issues des diverses activités industrielles, retrouvables dans les systèmes réfrigérants, les climatiseurs, les propulseurs d’aérosols, et les solvants.

Pour contrer leurs effets indésirables, le Protocole de Montréal de 1987, premier traité ratifié par l’ensemble des 197 pays reconnus par l’ONU, planifie la réduction puis l'interdiction progressive de la production et la consommation des SAO.

Sa force : une surveillance scientifique continue et une évolution régulière du cadre réglementaire, à l’instar du protocole de Kyoto 1997 qui vise à réduire les gaz à effet de serre fluorés, et de l’Amendement de Kigali (2016).

Ce dernier est venu compléter le protocole de 1987 en intégrant la réduction puis l’interdiction des HFC, puissants gaz à effet de serre, afin d’éviter un réchauffement climatique additionnel estimé entre 0,3 et 0,5 °C d'ici à 2100. Au niveau européen, le règlement (UE) 2024/590 dit “F-Gaz”, définit plus précisément et largement les interdictions et obligations des divers protocoles, notamment par l’objectif de la réduction de 79% de la consommation des fluides types HFC entre 2015 et 2030.

Une réussite en demi-teinte :

À l’aune des discours climatosceptiques, ce rebouchement interroge sur l’impact des diverses prises de paroles et mises en action vers la décarbonation, et ce, par son instrumentalisation discursive. D’autant plus lorsqu’au même moment, le 28 septembre 2025, le Planetary Boundaries Science Lab déclare que la septième limite planétaire a été franchie. L’acidification des océans aurait atteint un seuil critique.

Autrement dit, la réparabilité d’un déséquilibre ne suffit pas à garantir la stabilité globale du système Terre. Des menaces persistent comme la production illégale de SAO, le relâchement réglementaire ou encore la réduction des financements de la surveillance scientifique.

Par exemple, le principal organe de surveillance, la Nasa Ozone Watch, dépend largement du budget fédéral américain. Dans le contexte de la réduction des financements publics à la recherche et de l’allègement des restrictions sur les polluants atmosphériques par l’administration Trump, des questions se posent sur l’avenir d’une gouvernance internationale de la transition écologique. Plus largement, la dé-législation et les contournements des enjeux environnementaux ne cessent de s’accroître. En 2024, l'Environmental Investigation Agency (EIA) alertait sur une potentielle augmentation des émissions clandestines des SAO dans les cinq prochaines années.

Récemment, des mesures ont été réalisées à 1500 mètres d’altitude, au sommet du Puy-de-Dôme, par l’Université de Clermont-Auvergne. 32 substances différentes dans les nuages, incluant des herbicides, des insecticides, des fongicides, dont le bromure de méthyle, ont été retrouvées. Selon le rapport Environmental Science and Technology (EST) par “l’effet sauterelle”, des zones non traitées chimiquement, comme les pôles ou les montagnes, peuvent concentrer ces substances même interdites. Ce phénomène s’explique par la volatilité des SAO et leur durée de vie (50 à 100 ans).

La vigilance comme moteur :

C’est de cette façon que nous accompagnons nos clients à se saisir de ces actualités. En dehors des perspectives réglementaires, législatives ou protocolaires, il s’agit de mettre notre vigilance et notre pragmatisme au cœur des transformations énergétiques durables.

Les initiatives portées par des acteurs de la décarbonation comme Enedis, EDF, Dalkia, Serenysun ou encore Carrier en témoignent. Acteurs des territoires, ils s’inscrivent dans une démarche de responsabilité conjuguant performance, efficacité, accompagnement et leadership durable sur leurs marchés.

La vigilance doit être au cœur de ces démarches, en tant que levier de compétitivité et de responsabilité pour l’ensemble des acteurs économiques des territoires, pour aller davantage sur une ingénierie environnementale ou sur des Solutions fondées sur la nature (SFN).

Lire : Dossier - Les limites planétaires : quelles implications et applications pour les territoires ?

Crédit photo : Science et Avenir

05 61 41 93 25

05 61 41 93 25